ganzrationale Funktionen

Wendepunkte und Krümmung

Einleitung

Wendepunkte berechnen

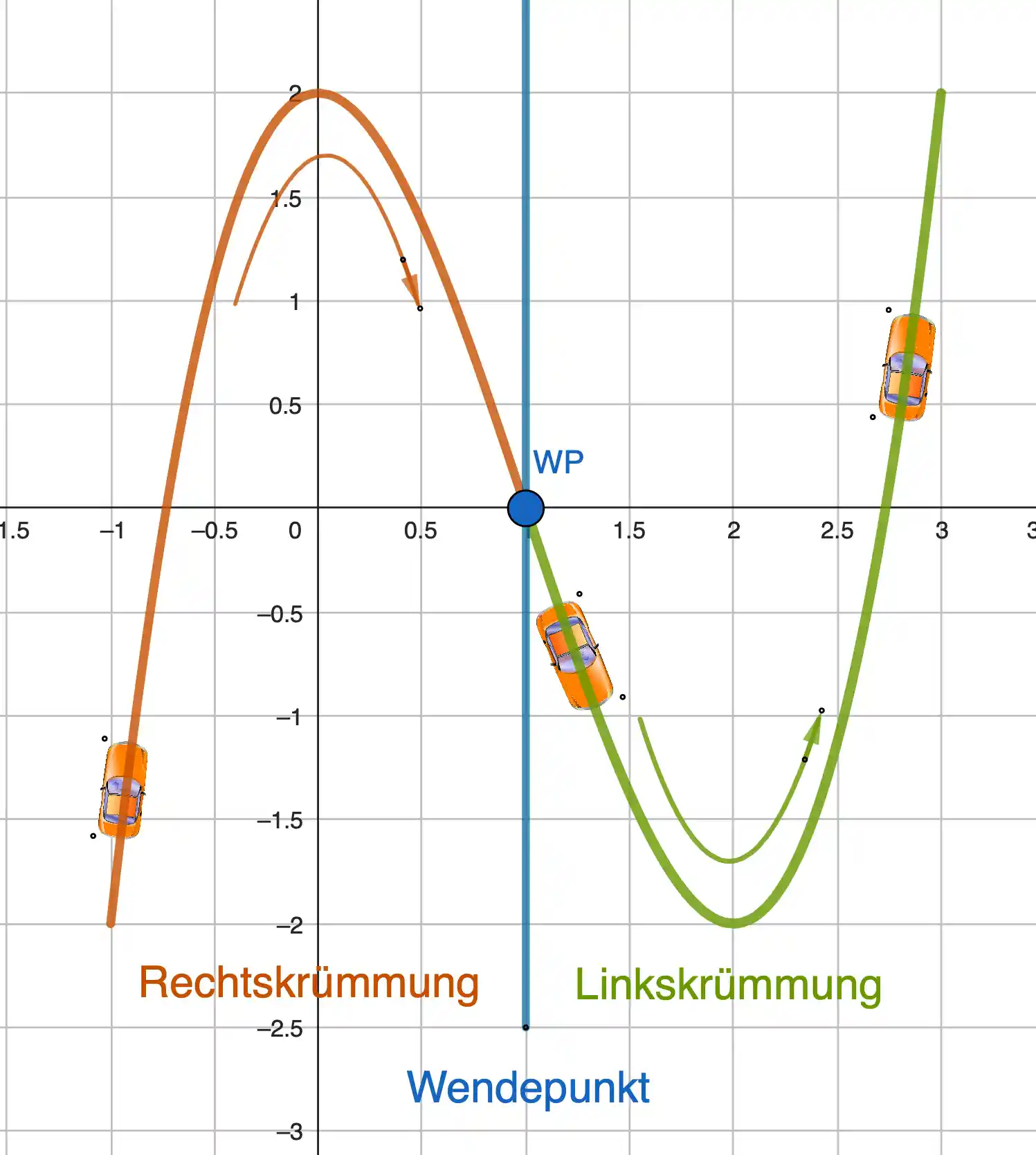

Krümmung am Graphen erkennen

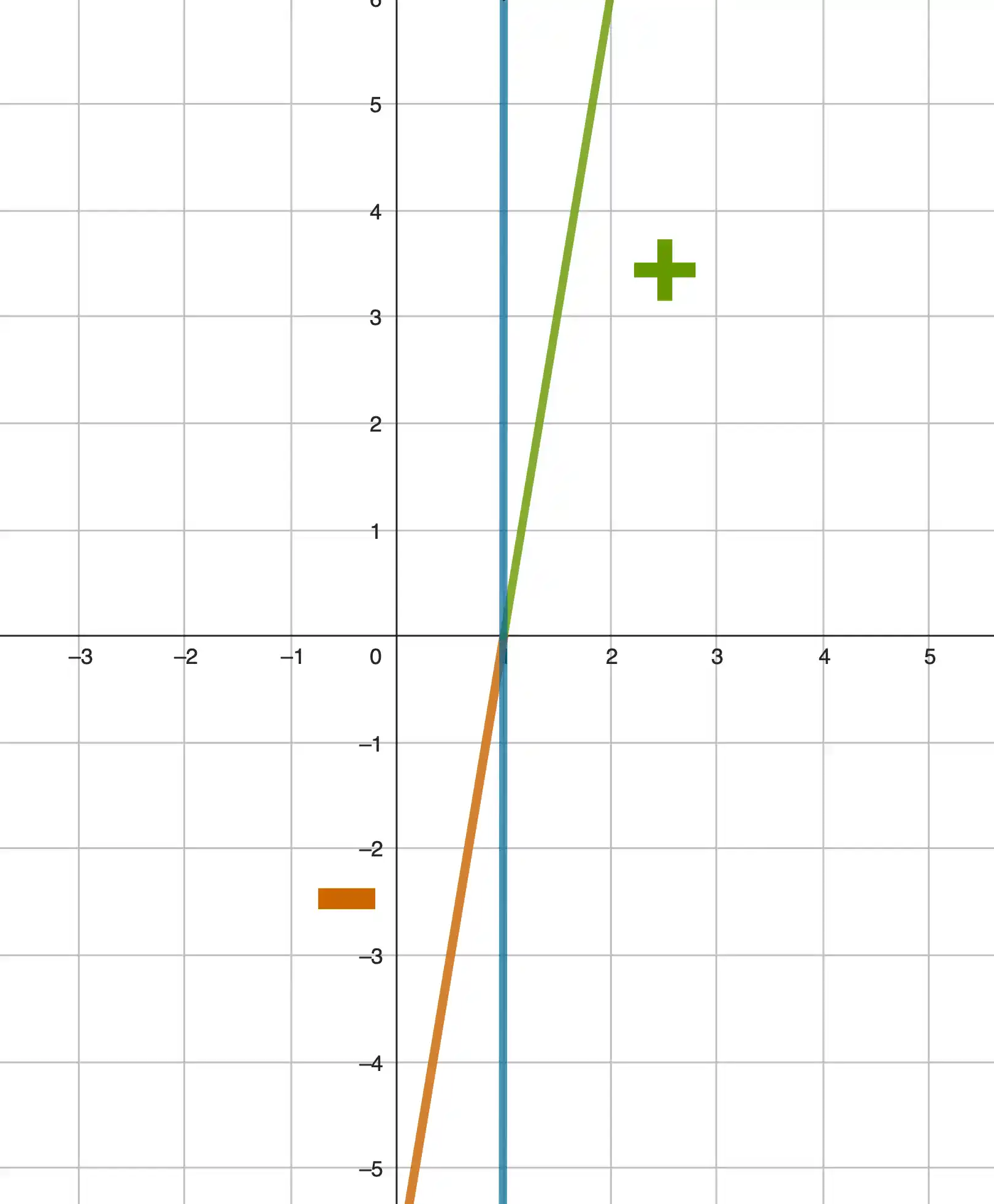

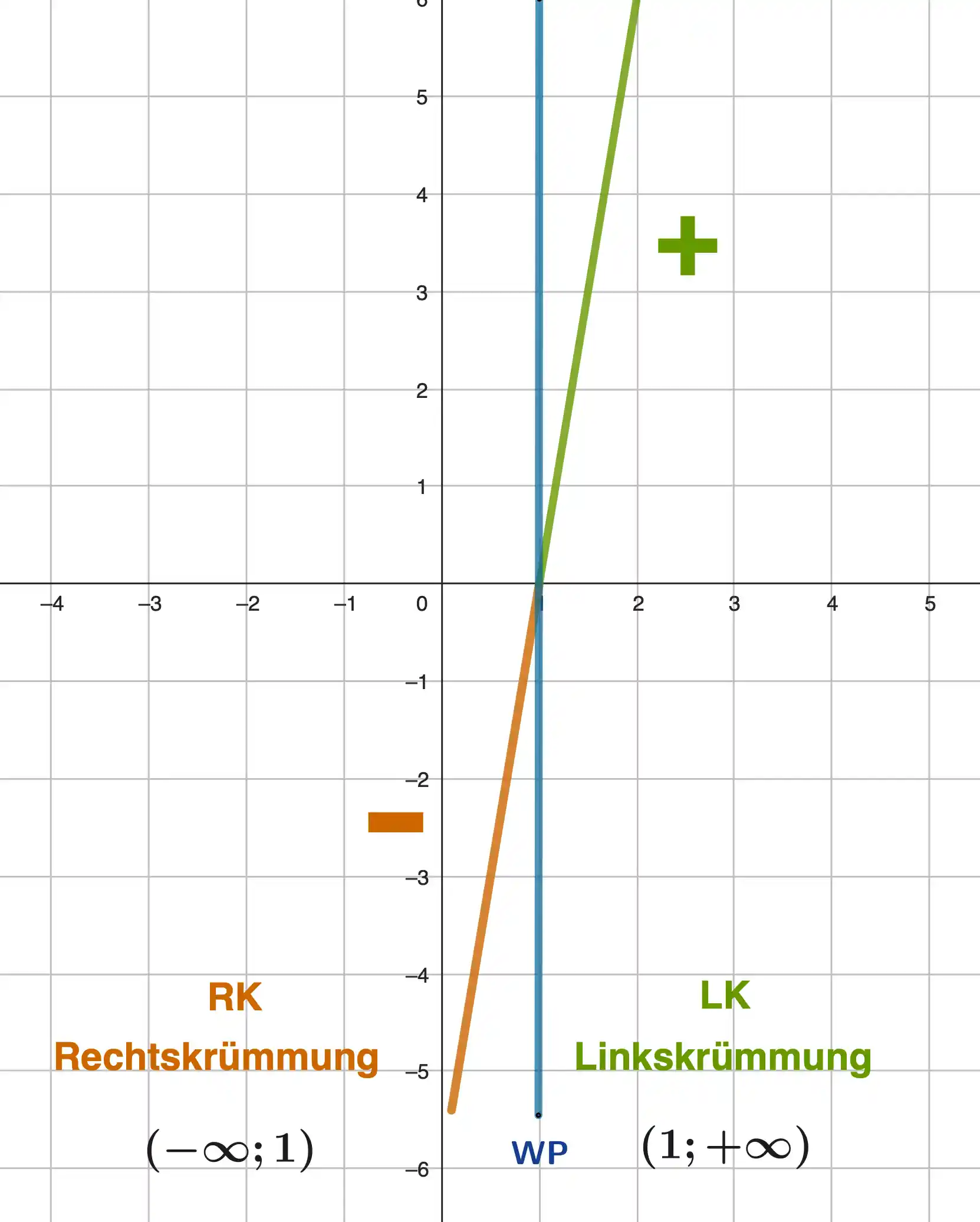

Krümmung und Wendepunkte mit der Vorzeichentabelle bestimmen

Krümmung am Graphen der 2.Ableitung ablesen

Zusammenfassung

Du suchst Profi-Nachhilfe mit echtem Impact? Dann bist du bei OnMathe genau richtig!

Ausgewählt für Dich

Empfohlene Beiträge

Mehr dazu

in unseren FAQs

Was ist ein Wendepunkt?

Ein Wendepunkt ist der Punkt, an dem der Graph einer Funktion seine Krümmung ändert – also von rechtsgekrümmt zu linksgekrümmt oder umgekehrt.

Wie erkenne ich Wendepunkte rechnerisch?

Du berechnest die 2.Ableitung und findest ihre Nullstellen. Liegt dort ein Vorzeichenwechsel vor (oder die 3.Ableitung ist ungleich null), handelt es sich um eine Wendestelle.

Worin liegt der Unterschied zwischen rechts- und linksgekrümmt?

Rechtsgekrümmt bedeutet, der Graph biegt sich wie eine Rechtskurve, linksgekrümmt wie eine Linkskurve. In den Bereichen dazwischen kann ein Wendepunkt liegen.

Brauche ich immer die 3.Ableitung, um Wendepunkte zu bestimmen?

Nein, du kannst auch mit einer Vorzeichentabelle der 2.Ableitung arbeiten oder den Graphen der 2.Ableitung betrachten. Die 3.Ableitung ist nur eine von mehreren Methoden.

Was bedeuten Krümmungsintervalle?

Krümmungsintervalle sind die Bereiche, in denen der Graph durchgehend rechtsgekrümmt oder linksgekrümmt ist. An den Grenzen dieser Intervalle liegen die Wendepunkte.

Vertiefung

Weiterführende Informationen

Wendepunkte und Krümmung als Werkzeug

Wendepunkte und Krümmung sind zentrale Werkzeuge in der Analysis. Sie helfen dir, das Verhalten von Funktionen genau zu beschreiben und zu verstehen, wie sich ein Graph im Verlauf verändert.

Was sind Wendepunkte und Krümmung?

Ein Wendepunkt ist die Stelle, an der eine Funktion ihr Krümmungsverhalten ändert. Die Krümmung gibt an, ob der Graph linksgekrümmt oder rechtsgekrümmt verläuft. Mit Wendepunkten und Krümmung kannst du also erkennen, ob eine Funktion nach links oder nach rechts gebogen ist.

Mathematische Bedeutung

Wendepunkte und Krümmung sind wichtig, um das exakte Aussehen eines Funktionsgraphen zu beschreiben. Sie ergänzen Hochpunkte, Tiefpunkte und Symmetrien und sind unverzichtbar für eine vollständige Kurvendiskussion. Besonders in Physik, Technik oder Wirtschaft spielen Wendepunkte eine Rolle, wenn es darum geht, Veränderungen im Verlauf von Prozessen zu verstehen.

Typische Fehler und Lerntipps

Ein häufiger Fehler ist es, nur die Nullstellen der 2.Ableitung zu berechnen, ohne das Vorzeichen zu prüfen. So entstehen falsche Wendepunkte. Denke daran: Nur wenn die 2.Ableitung an der Stelle das Vorzeichen wechselt oder die 3.Ableitung ungleich null ist, liegt wirklich ein Wendepunkt vor. Als Lerntipp: Erstelle dir kleine Vorzeichentabellen oder Skizzen, um Krümmung und Wendepunkte sicher zu erkennen.

Ursprung und Entwicklung

Die Untersuchung von Wendepunkten und Krümmung entstand zusammen mit der Entwicklung der Differentialrechnung im 17. Jahrhundert. Mathematiker wie Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz haben Methoden entwickelt, mit denen man Krümmungen systematisch bestimmen kann.

Moderne Anwendung

Heute nutzt man Wendepunkte und Krümmung in vielen Bereichen: in der Technik, um Materialbelastungen vorherzusagen, in der Wirtschaft, um Wachstumsprozesse zu analysieren, oder in der Informatik bei der Modellierung von Funktionen. Auch in der Schule bleibt das Verständnis von Wendepunkten und Krümmung ein Schlüsselthema, weil es dir hilft, Graphen vollständig zu beschreiben.